Viralkan biar didengar: Lahirnya kebijakan berbasis viralitas jadi bentuk baru kekuatan publik

- Written by Amanda Tan, Kandidat Doktoral Kebijakan Publik, Monash University

● Pemerintah sering menerapkan kebijakan berdasarkan isu atau tuntutan yang viral.

● Kebijakan berbasis viralitas di media sosial bisa jadi bentuk kekuatan publik.

● Kebijakan yang didorong viralitas tetap harus berbasis data dan bukti ilmiah.

Belakangan ini pemerintah kerap membuat kebijakan berbasis viralitas. Satu kebijakan bisa tiba-tiba diumumkan atau tiba-tiba dibatalkan setelah menuai protes dan tekanan publik di media sosial.

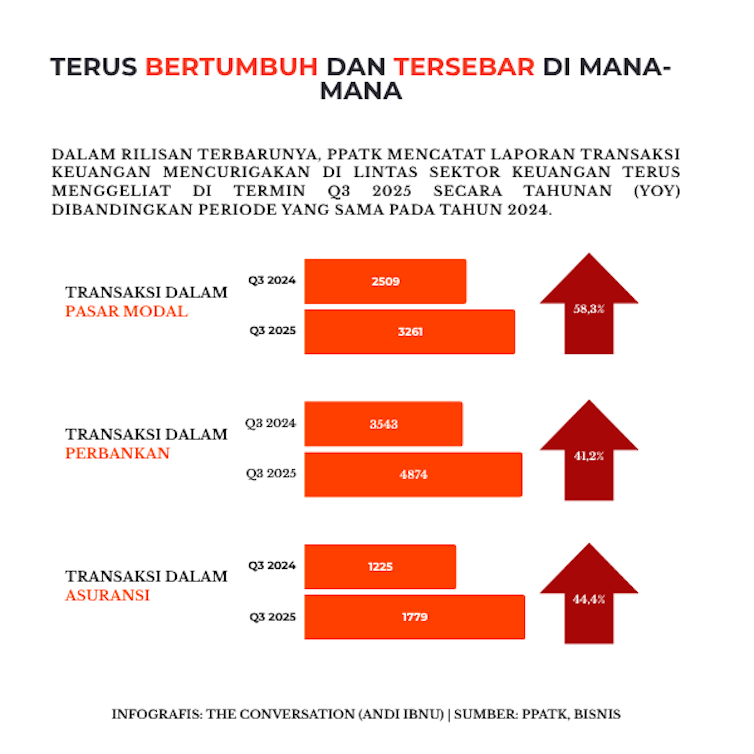

Contoh terbaru adalah kebijakan pemblokiran ‘rekening nganggur’[1] oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Awalnya, PPATK sempat memblokir 28 juta rekening[2] ‘dormant’ yang tidak digunakan untuk transaksi dalam jangka waktu sekitar 3-12 bulan. Namun, blokir tersebut dicabut setelah banyak warga yang memprotes.

Langkah pemerintah yang plin-plan ini memperlihatkan bagaimana negara bertindak serampangan dalam menerbitkan kebijakan, lalu tiba-tiba membatalkannya ketika sudah viral.

Melihat gelagat pemerintah saat ini yang harus “viral dulu, baru gerak”, kebijakan berbasis viralitas mungkin bisa menjadi peluang untuk mendorong perubahan.

Viralitas bukan hal negatif

Dalam teori pemerintahan, pembentukan kebijakan mengikuti teori policy cycle[4]. Siklus penyusunan kerangka kebijakan biasanya dibangun dari agenda setting (memastikan bahwa isu sangat membutuhkan solusi karena banyaknya komunitas yang terdampak), formulasi instrumen kebijakan, penentuan instrumen (decision-making stage), implementasi, dan evaluasi kebijakan.

Sebaliknya, viral-based policy tidak mengikuti siklus pembuatan kebijakan.

Dalam studi atau kajian kebijakan, kebijakan berbasiskan viralitas sering disebut sebagai garbage can model of policymaking process [5], yaitu proses yang tidak terstruktur dan cenderung lemah dalam penyelesaian masalah maupun solusi.

Hal-hal yang terkait viralitas umumnya dianggap negatif[6].

Namun, kebijakan yang dibuat berdasarkan viralitas tidak selalu buruk dan bisa menjadi pendekatan baru.

Baik suara warga di internet yang menunjukkan bukti nyata, maupun ulasan pribadi dan komentar berdasarkan fakta dan pengalaman pribadi adalah informasi yang valid untuk mendorong sebuah gerakan.

Lebih jauh lagi, ini bisa menjadi bagian dari reformasi kebijakan sebelumnya yang dianggap kurang berpihak kepada masyarakat.

Tentunya dengan catatan, penyusunan kebijakan tersebut pun harus berdasarkan informasi, data dan bukti yang memadai, serta punya legitimasi yang kuat.

Advokasi reaktif, tapi solutif

Kebijakan berbasis fenomena viral biasanya lekat dengan advokasi reaktif. Namun, pola ini justru cocok atau kompatibel dengan gaya kebijakan pemerintah yang cepat, tertutup, dan populis.

Revisi UU TNI menjadi salah satu pembuatan kebijakan yang dianggap tertutup dan minim partisipasi publik.Proses biasanya dimulai dari ketika masyarakat sipil mengumpulkan data berdasarkan pengalaman komunitas terdampak, lalu menguapkan isu tersebut ke permukaan hingga menjadi viral.

Read more: Demi demokrasi yang lebih baik, sudah waktunya pemerintah menggagas dana abadi untuk kelompok masyarakat sipil[7]

Dari sinilah tekanan publik muncul, mendorong pemerintah merespons dan bereaksi cepat, yang biasanya berujung pada kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat.

Kita bisa melihat contoh viralnya aksi masyarakat sipil yang mengepung kantor Bupati Pati karena menolak kenaikan Pajak Bumi Bangunan (PBB) yang serampangan. Aksi itu viral, menyebar ke daerah lain[8], dan akhirnya membuat pemerintah daerah membatalkan kebijakan[9], bahkan sampai muncul tuntutan pemakzulan.

Keberhasilan kebijakan berbasiskan viralitas ini memang tidak selalu berujung perubahan nyata. Namun, upaya advokasi setidaknya membuahkan hasil ketika semua isu yang didengungkan warga ditanggapi oleh pemerintah. Ini bisa dianggap kemenangan publik,

Kapan ‘viral-based policy’ menjadi masalah?

Viral-based policy menjadi masalah ketika pemerintah terlalu bergantung pada riuh media sosial tanpa memiliki data memadai dalam penetapan kebijakan.

Riset independen dari luar pemerintah seharusnya dilibatkan untuk memperkuat basis data kebijakan, bukan hanya riset internal kementerian yang rentan berpihak.

Dalam kasus penambangan nikel di Raja Ampat[10], contohnya. Kelompok masyarakat sipil dan organisasi lingkungan seperti Greenpeace Indonesia[11] sudah memberikan peringatan atas kerusakan lingkungan yang berdampak pada konflik horizontal warga.

Data Konservasi Indonesia[12] juga menyebutkan bahwa penambangan nikel di Raja Ampat bisa menyebabkan kerugian ekonomi akibat hilangnya pariwisata sebesar US$52,5 juta atau sekitar Rp854 miliar.

Read more: Tambang nikel untung besar, tapi warganya sakit-sakitan[13]

Namun, pemerintah tetap memberikan izin tambang. Ini terjadi karena pemerintah tidak melihat data riset dalam pembuatan kebijakan.

Setiap kementerian memang memiliki unit riset (litbang), tetapi riset tentang analisis kebijakan di sektor publik[14] menunjukkan adanya keberpihakan masing-masing kementerian/lembaga untuk hanya berpangku pada riset internal kementerian.

Di sinilah riset organisasi di luar pemerintahan dapat berperan untuk memperkaya data dan menunjukkan kondisi serta risiko yang sebenarnya.

Memberi ruang pada viralitas

Di tengah proses politik yang sering sarat kepentingan, memberi ruang bagi kebijakan berbasis viralitas justru bisa bermanfaat.

Kebijakan teknokratik juga tidak selalu ideal, apalagi jika data di lapangan masih berantakan. Belum lagi data pemerintah yang kerap dijadikan alat politik untuk kepentingan tertentu.

Isu yang viral bisa menjadi pintu masuk agar pemerintah lebih terbuka pada fakta baru.

Dalam kasus tambang Raja Ampat, misalnya, Greenpeace dan koalisi[16] memberikan data dan bukti terkait kerusakan lingkungan dan biaya ekonomi akibat tambang nikel.

Hal tersebut seperti memberikan pemerintah bukti baru yang sebelumnya belum pernah diselami, atau yang sebelumnya enggan didengar.

Melelahkan bagi masyarakat sipil?

Memang melelahkan jika publik yang harus terus-menerus menyediakan data, memviralkan isu, dan menuntut pemerintah untuk memperbaiki kebijakan. Bukankah itu semua adalah tugas para petinggi negara?

Namun, tampaknya publik sudah beradaptasi menjadi bagian dari kekuatan sipil untuk terus melakukan monitoring atau pemantauan kebijakan.

Tugas besar pemerintah saat ini adalah menyelaraskan kebijakan dengan aspirasi masyarakat sipil, serta tidak menutup mata terhadap data dan fakta sesungguhnya.

Viralitas bisa dijadikan pijakan awal, tetapi keputusan tetap harus bertumpu pada bukti kuat.

Harapannya, viralitas bisa membuka ruang dialog dan pertukaran data dengan masyarakat sipil untuk pembuatan kebijakan yang lebih berdasarkan bukti.

References

- ^ pemblokiran ‘rekening nganggur’ (www.kompas.id)

- ^ memblokir 28 juta rekening (www.bbc.com)

- ^ (PPATK) (www.ppatk.go.id)

- ^ policy cycle (pshk.or.id)

- ^ garbage can model of policymaking process (link.springer.com)

- ^ Hal-hal yang terkait viralitas umumnya dianggap negatif (www.antaranews.com)

- ^ Demi demokrasi yang lebih baik, sudah waktunya pemerintah menggagas dana abadi untuk kelompok masyarakat sipil (theconversation.com)

- ^ daerah lain (www.bbc.com)

- ^ membatalkan kebijakan (www.tempo.co)

- ^ penambangan nikel di Raja Ampat (news.detik.com)

- ^ Greenpeace Indonesia (www.tempo.co)

- ^ Konservasi Indonesia (konservasi-id.org)

- ^ Tambang nikel untung besar, tapi warganya sakit-sakitan (theconversation.com)

- ^ riset tentang analisis kebijakan di sektor publik (link.springer.com)

- ^ (Alif R Nouddy Korua/Greenpeace) (www.greenpeace.org)

- ^ Greenpeace dan koalisi (www.greenpeace.org)

Authors: Amanda Tan, Kandidat Doktoral Kebijakan Publik, Monash University