Berkah tambahan redenominasi: Ajang bersih-bersih transaksi korupsi dan pencucian uang

- Written by Rudi Syaf Putra, PhD Candidate, Universiti Malaysia Terengganu

● Wacana redenominasi kembali muncul tahun ini.

● Redenominasi bisa jadi sarana bersih-bersih transaksi negatif jumbo.

● Perlu sosialisasi dan persiapan matang agar tidak menimbulkan kepanikan.

Lagi-lagi, wacana redenominasi menyeruak ke publik. Bank Indonesia[1] selaku bank sentral kembali mengamini hal ini usai Rancangan Undang-undang Perubahan Harga Rupiah masuk program legislasi nasional 2025-2029.

Secara teori, redenominasi[2] berarti mengurangi digit pada mata uang tanpa mengubah nilai riilnya. Jika berlaku maka uang pecahan Rp1.000 bisa menjadi Rp1.

Tujuannya sederhana: menyederhanakan transaksi dan memperkuat kredibilitas moneter nasional[3]. Namun, wacana ini memiliki makna yang tidak hanya sebatas pengurangan nominal uang dan memudahkan transaksi semata.

Jika dijalankan dengan serius, redominasi punya efek psikologis dan politik yang jauh lebih dalam yakni memaksa uang jumbo keluar dari persembunyian.

Dari sudut pandang audit forensik, redenominasi bisa menjadi momentum penting menguji kejujuran warga negara dalam melaporkan asetnya karena kepanikan yang terjadi.

Jika dieksekusi dengan baik, redenominasi bisa jadi instrumen bersih-bersih transaksi negatif seperti pencucian uang dan korupsi.

Read more: Redenominasi rupiah: mengapa mengurangi jumlah nol tak urgen, tapi penting[4]

Memaksa uang keluar karena penurunan nilai

Namun, sisi tren perilakunya, wacana redenominasi sering menimbulkan kepanikan di kalangan mereka yang bergantung pada uang tunai besar. Hal yang sangat relevan di Indonesia.

Secara nasional, uang tunai masih mendominasi 90%[5] dari total perputaran uang aktivitas ekonomi domestik.

Pun dengan perilaku keuangan negatif seperti korupsi.

Dalam beberapa tahun terakhir, aparat hukum menyita uang triliunan rupiah[6] dari berbagai kasus korupsi dan penyalahgunaan keuangan publik.

Tengok saja hamparan uang Rp2 triliun yang dipamerkan Kejaksaan Agung dalam kasus korupsi ekspor minyak sawit mentah[7].

Fakta ini menunjukkan satu hal: sebagian besar kejahatan finansial di Indonesia masih berbasis tunai[8]. Tujuannya untuk menghindari pengawasan transaksi digital oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Jika diterapkan dengan tepat, redenominasi dapat memaksa pemegang uang tunai besar masuk kembali ke sistem formal, sekaligus membuka ruang audit yang lebih luas dan transparan.

Read more: Korupsi di Indonesia: Menyelami isi kepala para koruptor[9]

Dari sudut pandang audit forensik, redenominasi memicu aksi panic laundering[10]. Artinya, pemilik uang haram yang terdesak bergegas menukar atau mengalihkan asetnya agar tidak kehilangan nilai atau terdeteksi.

Contoh penerapannya di negara lain

Sejumlah negara telah melaksanakan redenominasi dengan hasil yang berbeda. Turki[11], misalnya, menghapus enam nol dari mata uang lira pada tahun 2005. Kebijakan ini awalnya memang menimbulkan kepanikan.

Namun, pemerintah setempat bergerak cepat dengan memperkuat audit perbankan dan memperkenalkan sistem pembayaran digital nasional. Dua tahun kemudian, indeks persepsi korupsi Turki[12] meningkat dari 3,5 menjadi 4,1 karena sistem pelaporannya diperkuat.

Sebagai informasi, dalam indeks persepsi korupsi[13] semakin skor mendekati 5, semakin tinggi sikap antikorupsi masyarakatnya.

Sebaliknya, Zimbabwe pada 2008 lalu[14] menjadi contoh kegagalan. Negara itu menghapus 25 nol tanpa reformasi fiskal dan kontrol perbankan yang memadai. Akibatnya, para pejabat memindahkan kekayaan ke luar negeri, masyarakat kehilangan tabungan, dan kepercayaan publik runtuh.

Pelajaran yang bisa kita petik adalah, redenominasi hanya efektif bila disertai reformasi tata kelola dan pengawasan keuangan publik yang kuat.

Bagaimana ciri-cirinya?

Ada tiga pola perilaku transaksi mencurigakan yang biasanya muncul.

Pertama, lonjakan setoran tunai ke rekening pasif. Rekening pasif[15] yang dimaksud di sini adalah istilah umum dalam forensik keuangan yang merujuk pada rekening dengan aktivitas rendah yang tiba-tiba menerima arus dana besar.

Dalam praktik investigasi, pola ini dikategorikan sebagai indikator potensi pencucian uang (money laundering indicator) oleh PPATK dan lembaga Anti Money Laundering (AML) di berbagai negara.

Kedua, pemecahan transaksi besar menjadi ribuan nominal kecil untuk menghindari laporan mencurigakan. Ketiga, konversi cepat ke aset fisik seperti emas, properti, dan kendaraan mewah.

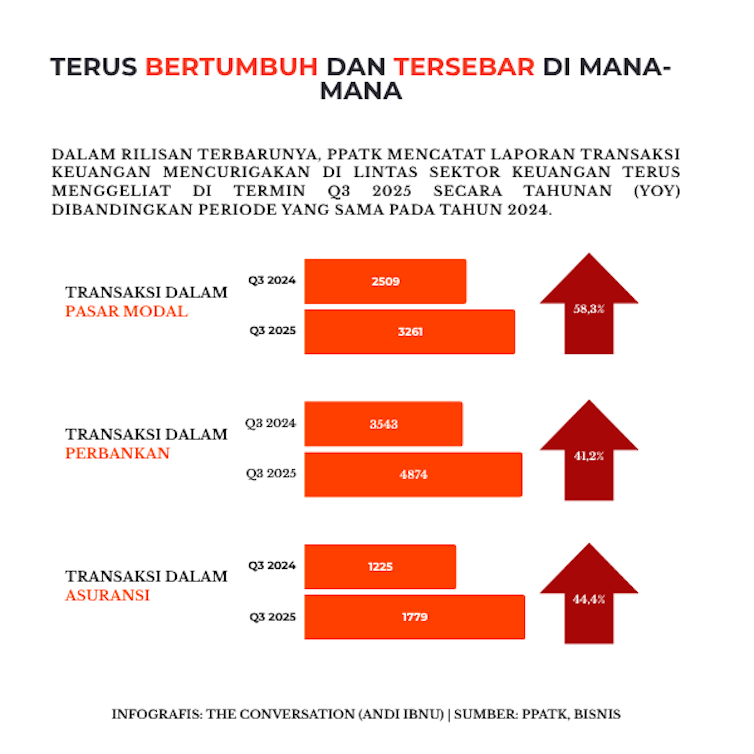

Jika sistem pelaporan transaksi mencurigakan kita memadai, pola ini bisa menjadi tambang data baru bagi penegak hukum, termasuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Namun, tanpa kesiapan koordinasi lintas lembaga, arus uang tersebut justru bisa menciptakan peluang baru bagi praktik pencucian uang.

Indonesia sebenarnya sudah memiliki infrastruktur fiskal digital seperti Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN[16]) Kementerian Keuangan, Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD[17]) Kementerian Dalam Negeri, dan sistem pajak elektronik Kementerian Keuangan.

Tapi masalahnya bukan pada teknologi, melainkan koordinasi antar lembaga. Selama ini, kerja sama antar lembaga untuk pengawasan transaksi mencurigakan masih belum memadai perlihal sinkronisasi dan koordinasi.

Beberapa laporan Kementerian Keuangan[18], BPK, dan PPATK[19] menunjukkan bahwa mekanisme pertukaran data lintas lembaga masih bersifat sektoral dan belum berjalan real-time.

Alhasil upaya deteksi dini terhadap transaksi mencurigakan belum optimal. Redenominasi bisa menjadi momentum memperkuat integritas data anggaran negara melalui penyelarasan data keuangan pusat dan daerah secara menyeluruh.

Pemerintah perlu menyiapkan peta risiko lintas institusi, memperkuat sistem antipencucian uang, dan memastikan pelaporan publik terbuka selama masa transisi.

Tanpa sistem pengawasan dan audit forensik yang mumpuni, redenominasi hanya akan memindahkan bentuk korupsi — dari kas ke aset, dari bawah meja ke atas kertas.

Reformasi moneter bisa gagal atau berhasil, tergantung pada integritas tata kelola yang mendampinginya.

Read more: Riset temukan 4 faktor penyebab melambungnya ongkos politik dalam pemilu[20]

Perlu waspada agar tidak terjadi kepanikan massal

Secara general, agar redenominasi tidak menimbulkan risiko yang tak diinginkan, pemerintah perlu menyiapkan komunikasi publik yang kredibel dan konsisten.

Turki[21] dan Ghana yang sempat mengalami rush money yang besar akibat redenominasi. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar kepanikan ekonomi justru lahir bukan dari kebijakan, melainkan dari ketidakpastian informasi.

Edukasi masyarakat harus dilakukan jauh sebelum pemerintah memulai redenominasi, dengan menjelaskan bahwa kebijakan ini bukan pemotongan nilai uang, melainkan penyederhanaan sistem moneter.

Selain itu, koordinasi antara BI, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan perbankan harus diperkuat untuk memastikan transisi berjalan mulus di level teknis dan tidak menciptakan ruang spekulasi.

Langkah berikutnya adalah memperkuat sistem intelijen finansial untuk mendeteksi arus dana besar yang keluar-masuk sistem perbankan selama masa transisi.

Read more: Algoritma moneter negara: Bagaimana Bank Indonesia harus memitigasi risikonya?[23]

Pemerintah Indonesia perlu memastikan seluruh transaksi tunai bernilai besar diawasi ketat melalui pelaporan real-time ke PPATK.

Dengan pendekatan ini, redenominasi tidak hanya aman secara ekonomi, tetapi instrumen efektif untuk memperkuat integritas fiskal nasional dan mendorong keuangan yang lebih transparan untuk semua pihak.

References

- ^ Bank Indonesia (www.tempo.co)

- ^ redenominasi (scholarhub.ui.ac.id)

- ^ menyederhanakan transaksi dan memperkuat kredibilitas moneter nasional (www.cnbcindonesia.com)

- ^ Redenominasi rupiah: mengapa mengurangi jumlah nol tak urgen, tapi penting (theconversation.com)

- ^ 90% (money.kompas.com)

- ^ uang triliunan rupiah (news.detik.com)

- ^ kasus korupsi ekspor minyak sawit mentah (www.hukumonline.com)

- ^ masih berbasis tunai (www.tempo.co)

- ^ Korupsi di Indonesia: Menyelami isi kepala para koruptor (theconversation.com)

- ^ panic laundering (ejournal.unsrat.ac.id)

- ^ Turki (archive.aessweb.com)

- ^ indeks persepsi korupsi Turki (www.transparency.org)

- ^ indeks persepsi korupsi (aclc.kpk.go.id)

- ^ Zimbabwe pada 2008 lalu (rbz.co.zw)

- ^ Rekening pasif (www.tempo.co)

- ^ SPAN (spanint.kemenkeu.go.id)

- ^ SIPD (sipd-ri.kemendagri.go.id)

- ^ Kementerian Keuangan (klc2.kemenkeu.go.id)

- ^ PPATK (www.ppatk.go.id)

- ^ Riset temukan 4 faktor penyebab melambungnya ongkos politik dalam pemilu (theconversation.com)

- ^ Turki (archive.aessweb.com)

- ^ duy 86/ Shutterstock.com (www.shutterstock.com)

- ^ Algoritma moneter negara: Bagaimana Bank Indonesia harus memitigasi risikonya? (theconversation.com)

Authors: Rudi Syaf Putra, PhD Candidate, Universiti Malaysia Terengganu