Lonceng perunggu suku Dayak Katingan: Jejak musik lintas benua atau kreativitas lokal?

- Written by Muhammad Rayhan Sudrajat, Ethnomusicologist & Lecturer, Universitas Katolik Parahyangan

● Narasi kolonial sering menafsirkan kemiripan bentuk alat musik sebagai bukti migrasi budaya, bukan hasil kreasi lokal.

● Meski mirip dengan kemanak Jawa, lonceng perunggu milik suku Dayak Katingan Awa adalah wujud kreativitas lokal.

● Perlu riset kolaboratif Afrika–Asia Tenggara untuk menulis ulang sejarah musik dunia yang lebih setara.

Udara bercampur aroma kayu tabalien (Eusideroxylon zwageri)[1] dan suara anak-anak bermain di halaman menyambut kunjungan saya ke salah satu rumah kayu di Desa Tumbang Panggu, Kalimantan Tengah.

Pak Awim, begitu pemilik rumah kayu tersebut biasa disapa, adalah warga setempat yang menjadi salah satu informan riset saya tentang alat musik tradisional Suku Dayak Katingan Awa pada 2019[2].

Setelah mempersilakan saya duduk, Pak Awim perlahan menarik sebuah kotak kayu kecil dari sudut ruangan. Kotak itu tampak sederhana, tetapi cara ia membukanya penuh kehati-hatian, seolah ada sesuatu yang rapuh sekaligus berharga di dalamnya.

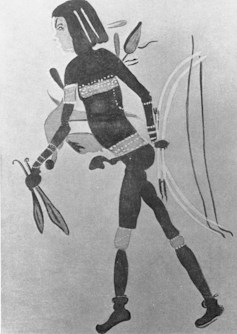

Dari sana, ia mengangkat sepotong logam berwarna gelap, melengkung halus seperti tubuh udang. “Neng neok takung undang (instrumen musik yang melengkung seperti ekor udang),” katanya pelan, menyebut nama instrumen yang bahkan sebagian besar warga desa sudah jarang melihatnya.

Pak Awim kemudian mengambil sebatang kayu kecil, memukul pelan sisi logam itu, lalu menutup celahnya dengan telapak tangan. Dentingnya terdengar berbeda, tapi terasa akrab.

Di Jawa, instrumen ini lazim dikenal dengan nama kemanak[3]: sepasang lonceng perunggu berbentuk pisang yang lazim dimainkan dalam gamelan.

Cara memainkan kemanak dalam gamelan istana milik Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat.Namun, berbeda dengan kemanak, instrumen milik suku Dayak Katingan Awa ini tidak sepasang, melainkan tunggal. Alat ini juga dimainkan dengan teknik berbeda. Ia memiliki fungsi yang sangat spesifik: pelengkap ensambel gong gandang ahung dalam ritual tiwah, upacara kematian Hindu-Kaharingan.

Read more: Tradisi Gandang Ahung suku Dayak: Tak hanya musik tapi juga cara hidup[4]

Perbedaan ini menunjukkan bahwa sejarah bunyi tidak pernah tunggal dan terbatas pada satu tempat. Ia bisa jadi adalah hasil dari pertemuan budaya yang berevolusi atau dari kreativitas komunitas lokal yang kebetulan saja menghasilkan bentuk serupa.

Tapi tampaknya, sejarah kolonial memperkeruh[8] asal-usul instrumen ini. Banyak karya monumental Afrika, seperti arsitektur Zimbabwe atau topeng upacara, dicap sebagai peninggalan bangsa asing. Sebab, orang Afrika dianggap “tidak mungkin” menciptakan bentuk budaya tinggi[9].

Kecenderungan narasi kolonial semacam ini juga merambah ke dunia musik: jika instrumen terlihat “kompleks,” maka dianggap ada “asal-usul dari luar.”

Lantas, apakah benar kemanak dari Nusantara menyebar sampai ke Afrika? Atau instrumen di dua benua ini hanya mirip saja?

Peneliti Inggris Roger Blench menemukan bahwa yang disebut “kemanak Afrika” sebenarnya adalah instrumen lain[10], yakni pellet bells (lonceng pelet) atau slit-bells (lonceng bercelah panjang) dengan fungsi lokal.

Untuk itu, menilai kesamaan instrumen dari bentuk saja tidak cukup. Perlu bukti linguistik, arkeologi, genetik, dan sejarah perdagangan sebelum menyimpulkan migrasi budaya sebesar itu.

Lebih jauh, slit-bells[11] memang banyak ditemukan di budaya Afrika. Dari Ghana[12] hingga Kongo[13], semua instrumen itu mempunyai peran ritual, sosial, dan musikal yang kaya.

Jadi, yang menyatukan keduanya bukanlah migrasi, melainkan getaran yang sama: hasrat manusia untuk menghadirkan roh, waktu, dan kebersamaan lewat bunyi logam yang bergaung panjang.

Jejak lokal yang unik

Neng neok takung undang dari Katingan Awa berbeda dengan kemanak Jawa maupun lonceng Afrika.

Instrumen ini bukan sepasang, melainkan tunggal. Teknik memainkannya juga khas[14]: memukul dan menutup celah untuk mengubah resonansi. Timbrenya tinggi dan nyaring, kontras dengan gong besar ahung.

Dalam set gandang ahung, statusnya opsional: kadang hadir, kadang tidak, berdampingan dengan tarai (gong yang datar). Namun, karena sudah semakin langka, neng neok takung undang tidak digunakan lagi dalam gong ensambel gandang ahung.

Dengan kata lain, neng neok takung undang bukan ‘copy-paste’ dari Jawa, apalagi bukti migrasi budaya lintas samudra. Ia lahir dari logika bunyi, ritual, dan ekologi musik Suku Dayak Katingan Awa.

Menganggapnya sekadar sebagai cabang dari kemanak Gamelan Jawa[15] berarti menutup mata terhadap kreativitas komunitas lokal.

Butuh kolaborasi lebih jauh

Kemiripan neng neok takung undang dan kemanak membuat para peneliti penasaran: Bagaimana masyarakat Nusantara dan Afrika bisa sampai pada sejarah, bentuk, struktur, fungsi, bahan pembuatan, teknik memainkan, serta klasifikasi bunyi dan alat musik yang serupa?

Alih-alih hanya melihat siapa meniru siapa, wacana “gamelan Afrika” bisa jadi titik tolak untuk riset kolaboratif Afrika–Asia Tenggara.

Sama seperti Sound of Borobudur membaca relief sebagai arsip bunyi[16], “gamelan Afrika” bisa jadi platform untuk membandingkan instrumen, rekaman, dan cerita. Tujuannya agar kita bisa menulis ulang sejarah musik dunia dari kacamata berbeda.

Untuk menguji asumsi ini, akademisi bisa menata standar dokumentasi organologi (seluk beluk instrumen), linguistik, dan arkeologi yang lebih adil. Sementara masyarakat bisa menyumbang foto, rekaman, atau cerita lokal sebagai bagian dari arsip bersama.

Dengan begitu, gagasan tentang “gamelan Afrika” bukan lagi soal klaim asal-usul atau adu keaslian, melainkan upaya membangun dialog pengetahuan lintas benua yang saling menghormati.

Melalui kolaborasi dan dokumentasi bersama, kita dapat melihat bahwa bunyi bukan milik satu bangsa, melainkan hasil pertemuan panjang manusia dengan alam, logam, dan makna yang mereka bunyikan.

References

- ^ kayu tabalien (Eusideroxylon zwageri) (rri.co.id)

- ^ pada 2019 (bridges.monash.edu)

- ^ kemanak (organology.net)

- ^ Tradisi Gandang Ahung suku Dayak: Tak hanya musik tapi juga cara hidup (theconversation.com)

- ^ ‘Semburat Warna Adat’ (theconversation.com)

- ^ Dalam tulisannya (www.jstor.org)

- ^ figur membawa instrumen mirip kemanak (shs.hal.science)

- ^ kolonial memperkeruh (www.jstor.org)

- ^ orang Afrika dianggap “tidak mungkin” menciptakan bentuk budaya tinggi (journal.ru.ac.za)

- ^ “kemanak Afrika” sebenarnya adalah instrumen lain (journal.ru.ac.za)

- ^ slit-bells (ghanagoods.co.uk)

- ^ Ghana (zorebenezer.wordpress.com)

- ^ Kongo (music.africamuseum.be)

- ^ Teknik memainkannya juga khas (www.researchgate.net)

- ^ cabang dari kemanak Gamelan Jawa (etnis.id)

- ^ Sound of Borobudur membaca relief sebagai arsip bunyi (soundofborobudur.org)

Authors: Muhammad Rayhan Sudrajat, Ethnomusicologist & Lecturer, Universitas Katolik Parahyangan