Fasilitas umum kerap rusak saat demo: Bagaimana taksiran kerugiannya?

- Written by Septian Bayu Kristanto, Research associate professor, Center of Tax and Accounting Studies, Universitas Kristen Krida Wacana

● Aksi unjuk rasa atau demonstrasi sudah jadi makanan sehari-hari bagi pejabat negara dan instansi Pemerintahan.

● Tak jarang aksi demo berujung pada bentrokan yang merusak fasilitas umum.

● Hanya informasi publik soal mitigasi dan penanganan kerusakan fasilitas publik akibat demo.

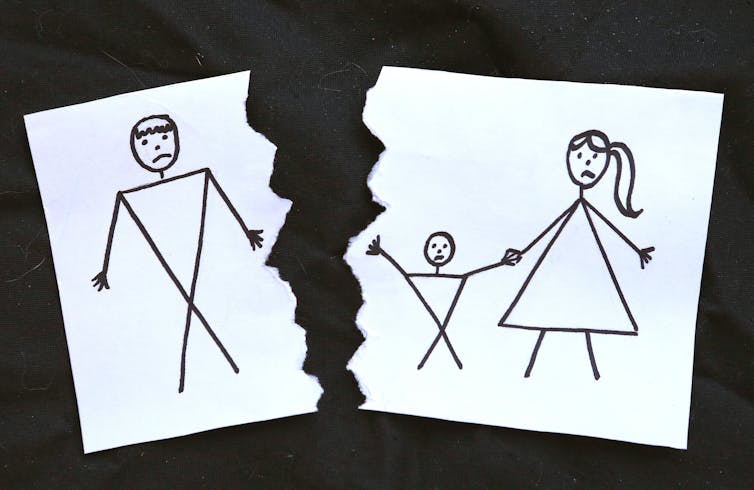

Sebagai negara demokrasi, Pemerintah menjamin hak masyarakat untuk melakukan unjuk rasa. Tak jarang aksi unjuk rasa diwarnai kerusuhan dan pengrusakan fasilitas umum oleh massa.

Masih segar dalam ingatan kita aksi demo berskala nasional awal September 2025 lalu[1]. Titik-titik demonstrasi di Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah luluh lantak karena bentrokan pengunjuk rasa dengan aparat keamanan.

Secara kasat mata, akan sulit bagi kita untuk menghitung kerusakan yang terjadi—sehingga kerap luput dari perhatian publik.

Di sinilah akuntansi sektor publik, baik dari pemerintahan seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN[2]) Kementerian Keuangan ataupun mitra pemerintah, berperan penting.

Akuntansi publik memungkinkan masyarakat mengetahui sejauh mana aset publik rusak, berapa biaya pemulihan yang dibutuhkan, dan bagaimana pertanggungjawabannya, disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.

Read more: Prabowo sebut demo sebagai makar dan terorisme–rakyat berpotensi makin marah[3]

Kita memerlukan sistem pencatatan aset negara—khususnya yang rusak akibat kejadian luar biasa seperti demo—sebagai wujud akuntabilitas negara kepada rakyat.

Masyarakat merugi, sekaligus mengganti

Setiap demo yang berujung ricuh pasti berdampak bagi roda perekonomian—baik secara langsung ataupun tidak langsung. Masyarakat juga yang kemudian merasakannya.

Kementerian Pekerjaan Umum melansir taksiran kerugian fisik akibat demo September lalu sebesar Rp900 miliar[4].

Dalam Sistem Akuntansi Pemerintahan[5], kerusakan fasilitas umum akibat demonstrasi dicatat sebagai penurunan nilai aset tetap.

Contohnya, jika sebuah halte bus Transjakarta bernilai Rp5 miliar rusak parah, maka pemerintah wajib menyesuaikan nilai asetnya dan mengakui kerugian tersebut dalam laporan keuangan.

Pencatatan ini memang sangat teknis, tetapi memiliki makna sosial yang besar. Negara wajib mencatat dan mengakui perubahan nilai atas kerusakan aset publik dan harus dipertanggungjawabkan.

Jika fasilitas yang rusak diasuransikan, Pemerintah juga harus mencatat piutang klaim asuransi. Setelah klaim disetujui, pencatatan berlanjut pada penerimaan dana kompensasi.

Namun, bila klaim ditolak atau dibayar sebagian, selisihnya tetap menjadi beban anggaran yang bersumber dari pajak masyarakat. Terlebih, nyatanya tidak semua aset negara ditanggung asuransi[6].

Melansir Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)[7], gangguan sosial seperti demonstrasi besar bisa menimbulkan kerugian ekonomi hingga 0,02% dari PDB per kejadian, terutama jika berdampak pada infrastruktur kota dan mobilitas publik.

Artinya, setiap kerusuhan sosial sebenarnya menimbulkan kerugian ganda—hilangnya aset fisik dan berkurangnya dana publik untuk sektor lain seperti pendidikan dan kesehatan.

Sulitnya menaksir kerugian di lapangan

Meski konsep taksiran kerugian akibat demo jelas, praktiknya tidak selalu mudah.

Pemerintah sering menghadapi kesulitan dalam menaksir nilai wajar aset yang rusak, memperkirakan biaya pemulihan, dan menghitung kerugian sosial seperti keterlambatan transportasi atau berkurangnya kenyamanan publik.

Lebih rumit lagi, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP)[8] belum memiliki pedoman spesifik terkait kerugian akibat kerusuhan sosial.

Hal ini membuat pemerintah, baik pusat maupun daerah, kerap bingung apakah harus langsung menghapus aset rusak atau menundanya hingga ada kepastian klaim asuransi.

Akibatnya, laporan kerugian seperti ini jarang dipublikasikan secara rinci. Seringnya, publik hanya mendengar angka global kerugian tanpa tahu detail pemulihan dan update pengerjaannya.

Sebagaimana ditegaskan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP[10]) 2023, penurunan nilai aset tetap akibat bencana atau kerusuhan sosial harus dicatat agar “dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel kepada publik.”

Dengan laporan yang terbuka, masyarakat dapat memantau penggunaan dana pemulihan dan menilai sejauh mana Pemerintah menjalankan tanggung jawabnya.

Read more: Banyak kebijakan batal karena viral: Merusak iklim investasi nasional[11]

Di sinilah peran akademisi dan praktisi akuntansi sektor publik menjadi penting. Dunia kampus dapat membantu pemerintah melalui riset terapan misalnya, mengembangkan model akuntansi untuk bencana sosial atau sistem pelaporan digital yang cepat dan transparan.

Selain itu, lembaga keuangan publik seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK[12]) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP[13]) bisa memperkuat mekanisme audit agar laporan kerugian fasilitas umum tidak hanya berhenti di dokumen, tetapi juga menjadi dasar kebijakan pemulihan yang adil dan efisien.

Perhatian lebih pada akuntasi publik

Demo besar yang terjadi beberapa waktu lalu tersebut semestinya menjadi refleksi nasional: kerugian fasilitas publik bukan hanya kerugian pemerintah, tetapi kerugian kita semua.

Pemerintah pusat dan daerah dapat mengambil tiga langkah praktis untuk memperkuat akuntabilitas ke depan.

Pertama, membuka data kerusakan dan biaya perbaikan secara berkala di situs resmi pemerintah.

Kedua, menjalin kerja sama dengan asuransi dan auditor independen agar proses klaim dan pembayaran kompensasi berjalan transparan.

Ketiga, memperkuat pendidikan akuntansi publik dengan nilai etika dan kewarganegaraan, sehingga mahasiswa dan ASN memahami bahwa setiap angka mencerminkan kehidupan warga.

Langkah-langkah ini sederhana, tapi berdampak besar. Ketika akuntansi diperlakukan bukan hanya sebagai proses teknis tetepi juga alat moral untuk menjaga kepercayaan publik, maka peristiwa seperti demo 28 Agustus bisa menjadi momentum pembelajaran kolektif.

Melalui pencatatan yang terbuka, pemerintah bisa menunjukkan bahwa uang publik tidak hilang tanpa jejak, dan setiap rupiah pemulihan digunakan untuk kepentingan rakyat.

Transparansi keuangan publik tidak hanya soal angka, tetapi juga tentang membangun kesadaran bahwa aset publik adalah milik bersama.

Saat halte, taman, atau gedung pelayanan publik dirusak, yang terdampak bukan sekadar bangunan, melainkan hak warga atas pelayanan yang layak.

Pada akhirnya, transparansi adalah wujud keadilan sosial. Sehingga akuntansi publik perlu dijalankan dengan jujur dan terbuka. Ini bukan sekadar laporan keuangan, tetapi tentang bagaimana negara bertanggung jawab kepada warganya.

References

- ^ demo berskala nasional awal September 2025 lalu (www.cnbcindonesia.com)

- ^ DJKN (www.djkn.kemenkeu.go.id)

- ^ Prabowo sebut demo sebagai makar dan terorisme–rakyat berpotensi makin marah (theconversation.com)

- ^ Rp900 miliar (www.antaranews.com)

- ^ Sistem Akuntansi Pemerintahan (www.ksap.org)

- ^ semua aset negara ditanggung asuransi (keuangan.kontan.co.id)

- ^ (Bappenas) (www.bappenas.go.id)

- ^ (PSAP) (www.ksap.org)

- ^ Toto Santiko Budi/Shutterstock (www.shutterstock.com)

- ^ LKPP (www.djkn.kemenkeu.go.id)

- ^ Banyak kebijakan batal karena viral: Merusak iklim investasi nasional (theconversation.com)

- ^ BPK (www.bpk.go.id)

- ^ BPKP (www.bpkp.go.id)

- ^ Lidya Elfa Sari/ Shutterstock.com (www.shutterstock.com)

Authors: Septian Bayu Kristanto, Research associate professor, Center of Tax and Accounting Studies, Universitas Kristen Krida Wacana