Artemis-II dan kembalinya manusia ke Bulan setelah 50 tahun: Layakkah Indonesia bergabung?

- Written by Taufik Rachmat Nugraha, Director, Centre for Air and Space Policy (CASP), Universitas Padjadjaran

● Program Artemis menandai ambisi manusia kembali ke Bulan setelah lebih dari 50 tahun.

● Artemis memicu terulangnya kompetisi antariksa era perang dingin AS - Uni Soviet.

● Indonesia punya peluang strategis berkontribusi dalam program Artemis.

Setelah lebih dari lima dekade, manusia akhirnya akan kembali ke orbit Bulan melalui misi Artemis-2[1] NASA. Terakhir kali manusia bepergian ke Bulan adalah saat program Apollo 17 pada 1972[2].

Dalam program Artemis-2 ini, manusia akan mengitari orbit Bulan[3] sebelum benar-benar akan mendarat di permukaan Bulan pada misi Artemis-3 mendatang[4].

Peluncuran pesawat antariksa Orion dalam program Artemis-II dijadwalkan paling cepat Maret depan[5]. Saat ini proses peluncuran masih dalam tahap pengujian bahan bakar.

Video ilustrasi seputar misi pesawat ulang alik Orion ke Bulan dalam program Artemis-II.Misi Artemis-2 ini juga akan menjadi tonggak sejarah, karena untuk pertama kalinya seorang astronaut perempuan yaitu Christina Koch[6] akan terlibat dalam misi ke Bulan.

Program Artemis merupakan inisiatif Amerika Serikat (AS) melalui Space Policy Directive-1[7] pada 2017.

Kebijakan ini mengamanatkan program antariksa Amerika harus kembali menjelajahi tata surya, mengembalikan eksplorasi oleh manusia di permukaan Bulan, dan membawa pengetahuan baru bagi Bumi. Dari arahan itulah, program Artemis mengemban misi eksplorasi dan pemanfaatan mineral antariksa di masa depan.

Empat tahap program Artemis

Program Artemis terbagi dalam empat fase[8].

Mula-mula Artemis-1 meluncurkan sebanyak 10 cube-sat[9] (satelit berukuran nano) pada 2022.

Satelit ini mengumpulkan data awal terkait kemampuan Space Launch System (sistem peluncuran objek ke luar angkasa/SLS) dan roket Orion.

Keduanya merupakan tulang punggung misi-misi Artemis selanjutnya.

Saat Artemis-2 berfokus pada upaya menjelajahi orbit bulan, Artemis-3 akan berfokus pada pendaratan manusia di permukaan kutub selatan Bulan, daerah dengan es yang cukup banyak.

Pendaratan ini akan membuka jalan menuju keberhasilan manusia untuk bertahan hidup di Bulan.

Program Artemis kemudian bakal mencapai klimaksnya pada fase 4, melalui pembangunan lunar gateway atau stasiun Bulan pertama dalam sejarah umat manusia.

Artemis mengulang ‘perang dingin’ di antariksa?

Artemis merupakan program revolusioner. Program ini bukan hanya bertujuan memajukan sains antariksa melainkan juga komersial[11].

Melalui Artemis, manusia akan membuka jalan mengeruk dan menjual mineral yang terkandung, baik Bulan maupun objek lainnya di antariksa.

Bulan menyimpan sumber daya berharga[12] seperti Lanthanum (la), Cerium (Ce) Erbium (Er), hingga Helium-3. Bahan-bahan ini merupakan material utama untuk komputer super, reaktor energi, hingga teknologi kirogenik (yang berbasis es)[13].

Read more: Mengapa Cina mendaratkan pesawat luar angkasa Chang'e 4 di sisi jauh Bulan[14]

Namun, pemanfaatan sumber daya Bulan atau pun di antariksa tentu tidak bisa hanya dikuasai oleh AS, karena dua faktor utama.

Pertama adalah faktor investasi. Biaya program Artemis ini cukup mahal. Totalnya bisa mencapai US$93 miliar atau Rp1.570 triliun[15]. Oleh karena itu, AS membutuhkan dukungan internasional untuk melakukan eksploitasi mineral Bulan dan benda antariksa lainnya.

Faktor kedua terkait hukum antariksa internasional. Pasal I Traktat Antariksa 1967/The 1967 Outer Space Treaty[16] menyebutkan: ‘antariksa harus bebas untuk dieksplorasi dan ‘digunakan’ oleh semua negara tanpa diskriminasi.’

Pasal II juga menyebutkan bahwa; antariksa, Bulan dan benda antariksa lainnya bukan merupakan kepemilikan dari suatu negara (non-approriation).

Namun, kedua pasal utama Traktat Antariksa 1967 ini bisa ditafsirkan sangat luas. Tafsir yang satu melarang kepemilikan mineral antariksa secara keseluruhan. Artinya, penambangan antariksa merupakan bentuk aktivitas yang berpotensi melanggar Traktat Antariksa 1967[17].

Di sisi lain, ada juga yang menganggap bahwa larangan kepemilikan ini berfokus di wilayah permukaan Bulan saja. Karena itu, sumber daya apapun yang terkandung di dalamnya dapat dimiliki[18].

AS menyadari betul tantangan itu. Pada 2020, Badan Antariksa Nasional AS (NASA) menerbitkan Artemis Accord[19], sebuah nota kesepahaman politik yang tidak mengikat secara hukum. Tujuannya kurang lebih untuk menyelaraskan tafsir Traktat Antariksa 1967 mengenai pembolehan eksplorasi dan eksploitasi antariksa di masa depan.

Melihat dari polanya, Artemis Accord[20] berusaha membuat semacam ‘kebiasaan’ baru dalam praktik keantariksaan.

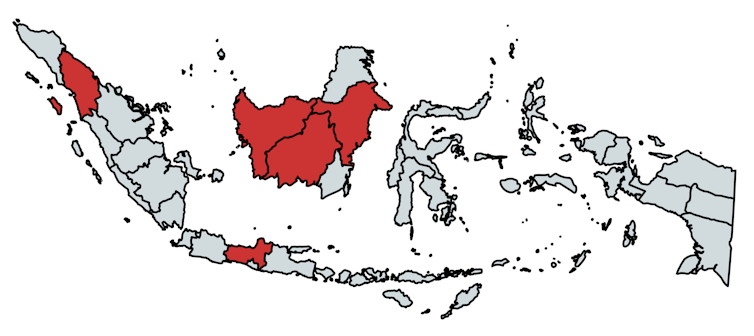

Per Januari 2026, ada 61 negara[21] yang telah menandatangani kesepahaman politik tersebut. Empat di antaranya berasal dari Asia Tenggara, yaitu; Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina.

Inisiatif AS ini bukan tanpa penolakan. Cina dan Rusia sempat menyatakan bahwa Artemis Accord merupakan agenda AS untuk menancapkan hegemoninya pada eksploitasi mineral di Bulan dan benda angkasa lainnya.

Pertentangan berlanjut ketika pada 2021, Cina dan Rusia mengumumkan proyek serupa yakni International Lunar Research Station (ILRS)[22] untuk menyaingi upaya Amerika.

Inisiatif AS dan Rusia seakan mengulang dua dekade perlombaan antariksa atau space race[23] oleh AS dan Uni Soviet selama 1955 - 1975. Dalam kompetisi tersebut, kedua negara beradu inovasi dan teknologi mutakhir untuk mengirim manusia ke luar angkasa.

Posisi Indonesia pada program Artemis

Sebagai negara penjelajah angkasa atau spacefaring nation yang memiliki teknologi keantariksaan dan lembaga khusus sejak 1963[24], Indonesia sangat layak untuk masuk dalam program Artemis.

Program Artemis dapat dilihat sebagai kesempatan Indonesia untuk mengembangkan dan mengejar ketertinggalan teknologi keantariksaan yang sempat tersendat selama lebih dari 60 tahun.

Video yang menggambarkan rencana pembangunan bandar antariksa Indonesia di Biak.Indonesia tidak harus terlibat dalam upaya eksploitasi Bulan secara langsung. Mengingat panjangnya jangka waktu program ini, Indonesia bisa bersiap menyediakan teknologi keantariksaan, mengingat kita sudah mampu membuat satelit dan meluncurkan roket.

Peluang ini juga semakin terbuka karena pemerintah berencana membangun bandar antariksa (stasiun peluncuran roket) di Pulau Biak, Papua. Apalagi, bisnis peluncuran roket di fasilitas ini berpotensi menghasilkan keuntungan sebesar US$ 200 juta[25], atau sekitar Rp3,3 triliun per tahun.

Sedari sekarang, Indonesia sepatutnya bisa memetakan peluang-peluang kontribusinya agar tak hanya menjadi penonton bagi salah satu inisiatif antariksa terbesar umat manusia abad ke-21.

Read more: Bandar antariksa Indonesia dibangun untuk luncurkan roket dan satelit, tapi ada 2 kendala[26]

References

- ^ misi Artemis-2 (www.astronomy.com)

- ^ program Apollo 17 pada 1972 (www.nasa.gov)

- ^ akan mengitari orbit Bulan (www.astronomy.com)

- ^ misi Artemis-3 mendatang (www.space.com)

- ^ Maret depan (www.nasa.gov)

- ^ Christina Koch (www.nasa.gov)

- ^ Space Policy Directive-1 (trumpwhitehouse.archives.gov)

- ^ empat fase (www.nasa.gov)

- ^ 10 cube-sat (www.space.com)

- ^ (NASA) (www.nasa.gov)

- ^ komersial (www.cambridge.org)

- ^ sumber daya berharga (arc.aiaa.org)

- ^ teknologi kirogenik (yang berbasis es) (link.springer.com)

- ^ Mengapa Cina mendaratkan pesawat luar angkasa Chang'e 4 di sisi jauh Bulan (theconversation.com)

- ^ US$93 miliar atau Rp1.570 triliun (www.meritalk.com)

- ^ Traktat Antariksa 1967/The 1967 Outer Space Treaty (www.unoosa.org)

- ^ berpotensi melanggar Traktat Antariksa 1967 (www.ejiltalk.org)

- ^ sumber daya apapun yang terkandung di dalamnya dapat dimiliki (naturalresources.house.gov)

- ^ Artemis Accord (www.nasa.gov)

- ^ Artemis Accord (academic.oup.com)

- ^ ada 61 negara (www.nasa.gov)

- ^ International Lunar Research Station (ILRS) (anzsilperspective.com)

- ^ space race (airandspace.si.edu)

- ^ sejak 1963 (rsis.edu.sg)

- ^ sebesar US$ 200 juta (www.deloitte.com)

- ^ Bandar antariksa Indonesia dibangun untuk luncurkan roket dan satelit, tapi ada 2 kendala (theconversation.com)

Authors: Taufik Rachmat Nugraha, Director, Centre for Air and Space Policy (CASP), Universitas Padjadjaran