Refleksi reformasi: 3 kendala media dalam menyajikan isu HAM yang mendalam

- Written by Senja Yustitia, Dosen, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

● Isu hak asasi manusia (HAM) tak pernah lepas dari bahasan reformasi.

● Media belum mampu menghasilkan understanding yang mendalam terkait isu HAM.

● Media perlu memberikan efek ‘iritasi’ dan ‘resonansi’ pada publik.

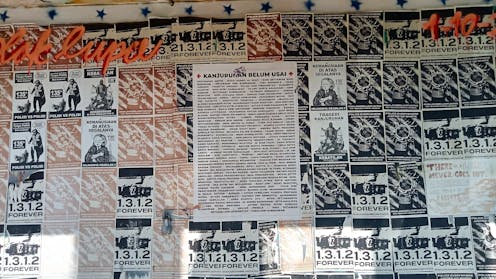

Tanggal 21 Mei ini Indonesia memeringati 27 tahun reformasi. Salah satu aspek yang tidak pernah lepas dari pemberitaan media mengenai bahasan reformasi adalah isu hak asasi manusia (HAM).

Meski demikian, tampaknya bingkai pemberitaan media tentang reformasi dan kaitannya dengan HAM belum cukup memberikan konteks yang memadai. Riset[1] terbaru saya tentang pembingkaian isu HAM di media periode 1998-2019 menghasilkan kesimpulan bahwa dalam mengonstruksikan realitas HAM di Indonesia, bingkai reformasi yang dibahas mengalami stagnasi karena tidak berkembang.

Ini menunjukkan bahwa media kesulitan dalam mencari kebaruan dan buntu untuk mengaitkannya pada isu yang lebih besar.

Akibatnya, masyarakat pun gagal mengaitkannya dengan sistem yang lain dan tidak mampu melihatnya dalam konteks jangka panjang.

Gagal memberi pemahaman mendalam

Riset saya menganalisis 241 teks berita dari dua media mainstream besar di Indonesia, yakni Kompas dan Koran Tempo, menggunakan analisis teks, wawancara serta penelusuran dokumen terkait.

Hasil riset tersebut menunjukkan, media tidak mampu menghasilkan pemahaman yang bermakna, bervariasi dan mendalam sehingga gagal menghasilkan sensitivitas yang dibutuhkan.

Menurut riset saya, setidaknya, ada tiga penyebab media gagal memberikan pemahaman tersebut.

1. Ketergantungan media dengan news peg

Berita tentang reformasi lebih banyak menumpang pada news peg (cantelan berita). Artinya, isu tersebut muncul di media berdasarkan momen dan peristiwa yang sedang terjadi, sehingga peluang munculnya berita tentang reformasi secara khusus menjadi sangat terbatas.

Pendalaman isu lebih sulit dilakukan karena ketidakmampuan redaksi media melihat dari perspektif yang lebih luas dan esensial. Maka ketergantungan media pada news peg secara tidak langsung membatasi wartawan dalam melakukan liputan.

2. Keterbatasan jumlah wartawan

Jumlah PHK pekerja media[3] yang belakangan cukup masif dapat memperburuk situasi redaksi.

Konsekuensi yang terjadi adalah adanya pemangkasan desk atau rubrik serta tuntutan wartawan yang multitalenta.

Saat media memiliki cukup wartawan, mereka bisa dengan leluasa menempatkan jurnalis pada pos-pos liputan tertentu. Kini, hal tersebut tidak lagi bisa dilakukan karena jumlah redaksi yang terbatas.

Wartawan sekarang harus lincah bergerak dari satu liputan ke liputan lainnya karena pertimbangan kedekatan lokasi (efisiensi), bukan karena spesialisasi liputan.

Akibatnya, berita tentang reformasi, misalnya, dilihat dari perspektif peristiwa yang sedang terjadi (saat ada demonstrasi atau peringatan) bukan melalui serangkaian riset yang mumpuni.

Tuntutan kuantitas berita dengan jumlah wartawan yang terbatas, mengharuskan media meliput peristiwa yang viral bukan yang penting dan perlu diberitakan. Viralitas juga berkaitan dengan logika konten media sosial yang kini juga menjadi platform berita.

Dalam kacamata sosiolog Niklas Luhmann[4], situasi ini bisa dimaknai melalui konsep diferensiasi fungsional, yakni mekanisme yang digunakan untuk mengatasi perubahan dalam lingkungan. Tanpa adanya differensiasi fungsional, sistem akan tergusur karena tidak mampu mengatasi variasi lingkungan.

Artinya, dengan situasi pelanggaran HAM termasuk reformasi yang semakin genting, ketiadaan desk khusus hak asasi manusia serta surutnya jumlah wartawan justru menunjukkan bahwa media gagal mengatasi variasi lingkungan.

3. Mengikuti logika konten media sosial

Pasca hadirnya internet—termasuk media sosial—berita disajikan dengan logika konten yang harus menarik dengan durasi (baca atau tonton) pendek. Ini menjadi batu sandungan bagi isu-isu yang “tidak popular” hadir di media. Terutama jika isu tersebut tidak memiliki news peg yang kuat.

Media sosial yang menggunakan logika seperti search engine optimization (SEO), viralitas[6] dan algoritma membuat berita-berita yang berasal dari isu yang mendalam menjadi tidak punya cukup ruang untuk dieksplorasi.

Tidak hanya itu, berita kemudian dikemas seperti makanan cepat saji yang harus enak dan cepat. Dengan keterbatasan sumber daya jurnalis dan kebutuhan audiens yang terbentuk atas situasi tersebut, mustahil media mampu menyajikan isu yang serius.

Alih wahana berita dari platform media cetak, elektronik menuju web[7] dan kini media sosial semakin mengikis ruang-ruang kedalaman tersebut.

Fenomena wartawan yang harus melakukan laporan siaran langsung[8] (live) pada sejumlah media memperkuat asumsi ini.

Konsep live pada platform Instagram maupun Facebook memaksa wartawan untuk melaporkan situasi secara langsung bukan karena kedalaman isu. Saat media berbondong-bondong untuk berganti platform maka kebutuhan live semakin tinggi.

Artinya, live adalah bagian dari konten media yang harus dipenuhi bukan lagi pilihan cara dalam menyajikan peristiwa tertentu.

Perlu menciptakan ‘noise’

Media juga perlu memberikan efek ‘iritasi’ dan ‘resonansi’[9] pada publik.

Iritasi[10] adalah gangguan—yang jika dirasakan oleh publik secara terus menerus membuat mereka lebih siap untuk menerima tantangan dan disrupsi di masa mendatang. Sedangkan resonansi akan menghasilkan gangguan ke sistem lainnya sehingga menumbuhkan akselerasi.

Akselerasi atau kecepatan membuat sistem mampu merespons kondisi tertentu dengan lebih baik. Dengan demikian, media dapat menyajikan makna, sehingga reformasi 1998 tidak hanya dilihat sebagai peristiwa masa lalu dan momen sejarah semata.

Media seharusnya menawarkan perspektif jangka panjang dan relevan dengan kondisi sekarang, yang bisa menciptakan iritasi, resonansi dan noise.

Noise penting karena meningkatkan kepekaan. Kepekaan atau sensibilitas adalah energi untuk menggerakkan publik dan juga sistem lainnya. Itu semua adalah bagian dari fungsi utama jurnalisme[12].

Umur reformasi semakin tua. Dinamika isu HAM termasuk reformasi yang rumit dan variatif, media sosial yang tidak netral serta kondisi jurnalisme Indonesia yang tidak ideal menuntut redaksi media untuk berpikir ulang.

Satu hal yang pasti, berita tidak bisa diproduksi secara instan yang berujung pada simplifikasi. Jika pola instan terus dipertahankan, reformasi berisiko semakin berjarak dengan audiens yang semakin muda setiap tahunnya.

References

- ^ Riset (etd.repository.ugm.ac.id)

- ^ Pratiwi Ambarwati/Shutterstock (www.shutterstock.com)

- ^ pekerja media (scholar.google.de)

- ^ Niklas Luhmann (www.sup.org)

- ^ Nuzul Azwir/Shutterstock (www.shutterstock.com)

- ^ viralitas (journals.sagepub.com)

- ^ Alih wahana berita dari platform media cetak, elektronik menuju web (reutersinstitute.politics.ox.ac.uk)

- ^ laporan siaran langsung (www.ap.org)

- ^ ‘iritasi’ dan ‘resonansi’ (ejournal.ukm.my)

- ^ Iritasi (ejournal.ukm.my)

- ^ Aip Kurniawan/Shutterstock (www.shutterstock.com)

- ^ fungsi utama jurnalisme (scholar.google.de)

Authors: Senja Yustitia, Dosen, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta