Membungkam buku: Mengapa negara takut pada pengetahuan dan pikiran kritis

- Written by Aniello Iannone, Indonesianists | Research Fellow at the research centre Geopolitica.info | Lecturer, Universitas Diponegoro

● Pascademo besar Agustus lalu, polisi menangkap sejumlah demonstran dan menyita buku milik mereka.

● Penyitaan buku adalah bentuk penyensoran dan kontrol atas informasi dan pemikiran kritis.

● Tindakan otoritas menyita buku menunjukkan ketakutan akan pemikiran baru dan pengetahuan.

Di Jerman, saat rezim nazi berkuasa, Hitler kerap membakar buku[1] untuk menghancurkan narasi-narasi yang ia anggap bertentangan dengan ideologi Reich Ketiga[2]. Ideologi ini yang menolak demokrasi dan marxisme, serta merupakan sistem totalitarian yang didasarkan pada rasisme biologis, antisemitisme, dan kultus terhadap pemimpin tunggal.

Atas dasar pemahaman tersebut, rezim Nazi membenarkan penganiayaan, penyensoran, dan pembunuhan massal sebagai upaya untuk “melindungi” bangsa dan mempertahankan superioritas moral serta biologisnya. Propagandanya saat itu adalah bahwa buku-buku tersebut melanggar kesusilaan dan moralitas.

Menurut teori hegemoni Gramsci[3], cara tersebut merupakan taktik propaganda. Taktik ini juga diadopsi oleh rezim lain, seperti Italia fasis di bawah Mussolini[4], Cina Mao Ze Dong[5] selama Revolusi Kebudayaan[6], Chile di bawah Pinochet[7], dan Kamboja di bawah Pol Pot[8].

Indonesia menyaksikan fenomena pembakaran buku dalam bentuk paling keras di bawah Orde Baru sebagai tindakan kontrol mendalam oleh rezim[9] .

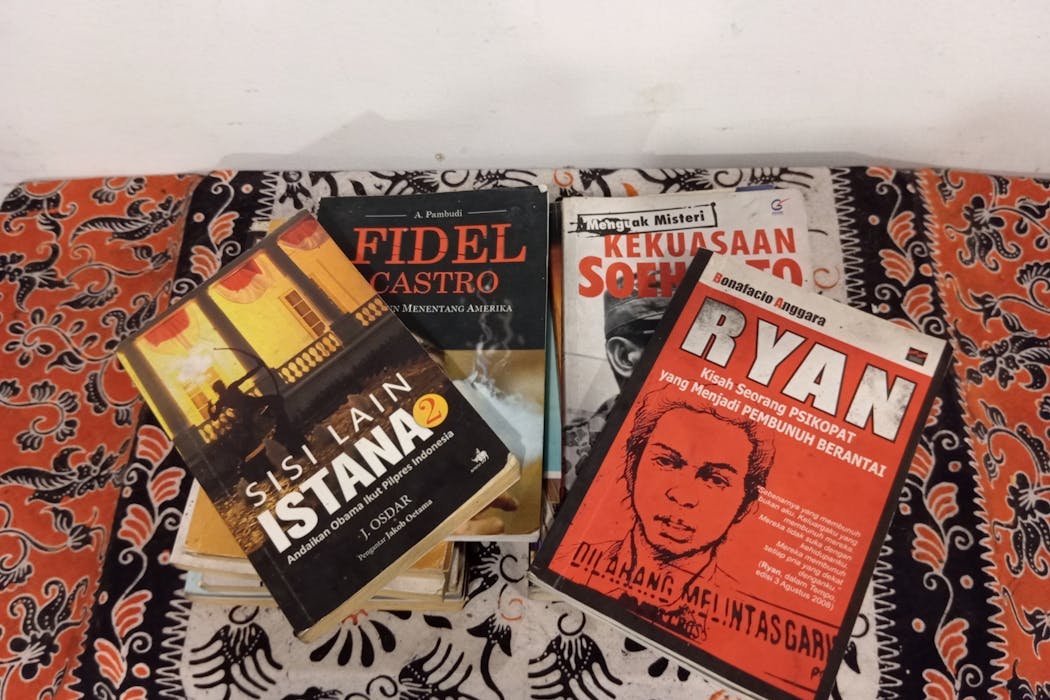

Kini, maraknya praktik penyitaan buku kembali terjadi pasca-protes besar yang terjadi akhir Agustus lalu—polisi menyita sejumlah buku[10] milik aktivis yang berdemo.

Tindakan polisi tersebut mencerminkan bagaimana kekuasaan berupaya mengontrol pikiran kritis dan menutup ruang perspektif baru. Pada akhirnya, ini bukan hanya berbahaya bagi pengetahuan, tetapi juga demokrasi.

Pembungkaman buku

Ketika sebuah buku disita dan dicatat sebagai “barang bukti,”[12] dari luar ini tampak seperti rutinitas birokratis. Padahal, ini adalah tindakan penyensoran dan kontrol atas informasi dan pemikiran kritis.

Bagi negara, buku menjelma menjadi objek yang didisiplinkan. Membaca seakan menjadi aktivitas yang mencurigakan, sehingga diperlukan eliminasi fisik–yakni menyita buku tersebut.

Esensi bahwa membaca buku adalah untuk menambah pengetahuan kini bergeser. Pengetahuan kini ikut menjadi objek pemerintahan. Bagi rezim, membaca buku menjadi indikasi bahaya, bahkan ancaman.

Read more: Pelarangan bendera One Piece: Negara makin paranoid, demokrasi makin sempit[13]

Upaya pembungkaman buku oleh pemerintah ini jelas menimbulkan keresahan publik. Sama halnya dengan ketika pemerintah melarang bendera One Piece[14]. Kartun animasi yang menjadi simbol keseharian tiba-tiba dilarang dikibarkan oleh, hanya karena simbol tersebut dapat menjadi lambang protes atau kritik.

Warisan rezim terdahulu

Pembersihan buku merupakan praktik yang dilakukan oleh rezim masa lalu, terutama Orde Baru. Praktik tersebut dibenarkan dan dinormalisasi sebagai bentuk pertahanan bukan hanya dari komunisme yang kala itu dianggap ancaman, tetapi juga dari segala gagasan yang menantang moralitas dan stabilitas yang didefinisikan negara sendiri.

Dalam logika semacam ini, kekuasaan tampil seolah melindungi masyarakat, padahal sebenarnya memonopoli atas apa yang boleh dipikirkan.

Jika pembakaran buku pada masa Orde Baru mempertontonkan kekuasaan simbolik otoritas, penyitaan masa kini memperlihatkan wajah lain dari kekuasaan: upaya mengontrol dengan senyap.

Penyitaan tersebut tidak bertujuan menakut-nakuti, melainkan menormalisasi. Otoritas tak bermaksud menimbulkan skandal, melainkan menjadikan skandal itu tak terpikirkan.

Maksudnya memang bukan untuk melarang seluruh akses terhadap pengetahuan, melainkan membatasi dan mengatur pengetahuan mana yang, menurut penguasa, sah untuk disebarluaskan dan mana yang harus dipinggirkan.

Read more: Apakah demokrasi takut pada ruang berekspresi?[16]

Penyitaan pun tak serta merta menghapus pemikiran kritis secara keseluruhan, tetapi menempatkannya dalam zona abu-abu. Ruang untuk pemikiran alternatif jadi menyempit, bahkan bisa terlarang.

Ini merupakan bentuk represi halus oleh negara dan paksaan yang hampir tak terlihat. Ada kewaspadaan terhadap pluralitas gagasan, terutama yang mempertanyakan ketidaksetaraan, kekuasaan, dan keadilan.

Adakah ruang tersisa untuk pemikiran kritis?

Tanpa akses bebas pada ide, dan teks menjadi ‘tersangka’, masyarakat akan kehilangan kemampuan berpikir kritis. Yang dipertaruhkan di sini lebih dalam daripada kebebasan berpendapat.

Ketika sebuah negara tidak memberi ruang bagi suara atau perspektif baru—atau bersebrangan—, negara tersebut akan terkurung dan kehilangan “isi”. Hierarki dinormalisasi, alternatif ditutup, kapasitas masyarakat jadi terbatas.

Kontrol atas pengetahuan oleh kekuasaan saat ini tidak hanya bertujuan membungkam perlawanan, tetapi juga mencegah lahirnya kekuatan pikiran kritis.

Setiap buku yang disita menjadi saksi ketakutan rezim. Yang dipertaruhkan bukan hanya pengetahuan, tetapi juga demokrasi.

Sebuah masyarakat demokratis tidak hidup hanya dari institusi elektoral, melainkan dari kebebasan membaca, berdiskusi, dan mengkritik. Tanpa kebebasan ini, demokrasi hanyalah hampa, tinggal bentuk tanpa substansi.

References

- ^ membakar buku (encyclopedia.ushmm.org)

- ^ Reich Ketiga (www.britannica.com)

- ^ hegemoni Gramsci (www.jstor.org)

- ^ Mussolini (encyclopedia.ushmm.org)

- ^ Mao Ze Dong (www.britannica.com)

- ^ Revolusi Kebudayaan (www.theguardian.com)

- ^ Pinochet (www.britannica.com)

- ^ Pol Pot (archive.org)

- ^ tindakan kontrol mendalam oleh rezim (www.bbc.com)

- ^ polisi menyita sejumlah buku (www.tempo.co)

- ^ Toto Santiko Budi/Shutterstock (www.shutterstock.com)

- ^ “barang bukti,” (www.tempo.co)

- ^ Pelarangan bendera One Piece: Negara makin paranoid, demokrasi makin sempit (theconversation.com)

- ^ One Piece (time.com)

- ^ Lauren Suryanata/Shutterstock (www.shutterstock.com)

- ^ Apakah demokrasi takut pada ruang berekspresi? (theconversation.com)

- ^ Avnan A/Shutterstock (www.shutterstock.com)

Authors: Aniello Iannone, Indonesianists | Research Fellow at the research centre Geopolitica.info | Lecturer, Universitas Diponegoro