Menuju COP30, Cina dan Inggris berpeluang pimpin aksi iklim dunia usai AS hengkang dari Perjanjian Paris

- Written by Shannon Gibson, Professor of Environmental Studies, Political Science and International Relations, USC Dornsife College of Letters, Arts and Sciences

Pada awal 2025 lalu, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan bahwa ia menarik AS dari Perjanjian Paris atau Paris agreement[1] untuk kedua kalinya.

Keputusan tersebut memicu kekhawatiran banyak pihak. Sebab, langkah AS akan melemahkan upaya dunia mengatasi perubahan iklim.

Pertanyaan besar pun muncul: siapa yang akan mengisi kekosongan kepemimpinan ini?

Saya mempelajari[2] dinamika politik lingkungan global, termasuk melalui negosiasi iklim PBB.

Meski masih terlalu dini untuk menilai dampak jangka panjang pergeseran politik AS terhadap kerja sama global dalam perubahan iklim, ada tanda-tanda bahwa sejumlah pemimpin baru mulai mengambil peran.

Respons dunia terhadap penarikan diri AS

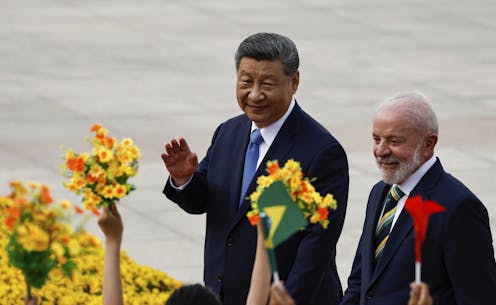

Komitmen awal AS dalam Paris Agreement[3] diumumkan pada 2015 oleh Presiden Barack Obama bersama Presiden Cina, Xi Jinping.

Saat itu, AS sepakat mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 26–28% di bawah tingkat emisi tahun 2005 dengan target capaian pada 2025. AS juga menjanjikan bantuan dana untuk membantu negara berkembang beradaptasi terhadap risiko iklim dan mengembangkan energi terbarukan.

Bagi sebagian pihak, komitmen ini merupakan langkah positif. Sebagian lainnya menilai komitmen ini masih terlalu lemah[4].

Sejak kesepakatan itu, AS baru bisa memangkas emisi sebesar 17,2%[5]—jauh di bawah target, sebagian karena hambatan politik di dalam negeri.

Hanya dua tahun setelah Paris agreement disahkan, pada 2017 Trump berdiri di Taman Mawar Gedung Putih dan mengumumkan penarikan diri AS[6] dari kesepakatan global tersebut.

Alasannya, kesepakatan tersebut mengancam lapangan kerja dan membebani ekonomi AS. Selain itu, Trump berpendapat perjanjian ini tidak adil karena Cina—penghasil emisi karbon terbesar dunia—diperkirakan tidak akan menurunkan emisinya[7] dalam waktu dekat.

Para ilmuwan, politisi, dan pelaku bisnis mengkritik keputusan Trump tersebut[8]. Mereka menyebutnya ‘berpikir pendek’ dan ‘ceroboh’.

Beberapa pihak bahkan khawatir bahwa Perjanjian Paris, yang ditandatangani oleh hampir semua negara[9] itu akan bubar.

Untungnya, itu tidak terjadi.

Di AS, sejumlah perusahaan besar seperti Apple, Google, Microsoft, dan Tesla[10] berkomitmen untuk tetap mematuhi target Perjanjian Paris.

Negara bagian Hawaii menjadi yang pertama[11] mengesahkan undang-undang selaras dengan kesepakatan tersebut. Koalisi kota dan sejumlah negara bagian di AS bersama-sama membentuk United States Climate Alliance[12] untuk tetap bekerja mengatasi perubahan iklim.

Secara global, pemimpin dari Italia, Jerman, dan Prancis menolak ide Trump untuk menegosiasikan ulang perjanjian[13]. Jepang[14], Kanada, Australia, dan Selandia Baru pun semakin mempertegas dukungan mereka.

Pada 2020, Presiden Joe Biden sempat membawa AS kembali bergabung. Namun kini, Trump kembali menarik AS keluar—seraya membatalkan kebijakan iklim AS[16], mendorong bahan bakar fosil,[17] dan memperlambat energi bersih[18] di dalam negeri.

Negara-negara lain tampaknya mulai mengambil alih peran kepemimpinan global. Pada 24 Juli 2025, Cina dan Uni Eropa mengeluarkan pernyataan bersama berjanji memperkuat capaian target iklim mereka[19]. Mereka menyinggung “situasi internasional yang bergejolak” dan menyerukan agar “ekonomi-ekonomi besar meningkatkan upaya mengatasi perubahan iklim.”

Kekuatan Perjanjian Paris terletak pada sifatnya yang tidak mengikat secara hukum—tiap negara bebas menentukan targetnya sendiri. Fleksibilitas ini membuat perjanjian tetap hidup meski AS atau anggota lain keluar.

Read more: 'Jatah' emisi karbon kita tinggal 3 tahun lagi, studi baru peringatkan dunia kehabisan waktu mengatasi dampak terburuk krisis iklim[20]

Siapa yang mengisi kekosongan kepemimpinan iklim?

Dari yang saya lihat di pertemuan iklim internasional dan riset tim saya[21], tampaknya mayoritas negara tetap melangkah maju.

Salah satu blok yang mulai bersuara lantang adalah Like-Minded Group of Developing Countries[22]—kelompok negara berkembang berpendapatan rendah dan menengah yang mencakup Cina, India, Bolivia, dan Venezuela.

Didorong fokus pembangunan ekonomi, mereka menekan negara maju untuk memenuhi janji pengurangan emisi dan bantuan pendanaan bagi negara miskin.

Cina, didorong oleh faktor ekonomi dan politik, tampak dengan senang hati mengisi kekosongan kepemimpinan iklim yang ditinggalkan AS.

Pada 2017, Cina tetap berpegang pada komitmennya dan bahkan berjanji memberi bantuan iklim senilai US$3,1 miliar—lebih besar dari janji AS[24] atau sekitar Rp49.917,7 triliun.

Kali ini, Cina memanfaatkan isu iklim untuk memperluas pengaruh dan kekuatan ekonominya, antara lain melalui program Belt and Road Initiative[25] mereka. Dalam hal ini Cina jor-joran membangun infrastruktur untuk mempermudah jalur perdagangan yang menghubungkan banyak negara di dunia.

Cina memperluas ekspor dan pengembangan energi terbarukan[26] di negara lain, seperti berinvestasi dalam tenaga surya di Mesir[27] dan pengembangan energi angin di Ethiopia[28].

Meskipun Cina masih menjadi konsumen batu bara terbesar di dunia[29], negara ini agresif mengejar investasi dalam energi terbarukan[30] untuk eskpor maupun kebutuhan di dalam negeri, mencakup tenaga surya, angin, dan elektrifikasi. Pada 2024, sekitar setengah kapasitas energi terbarukan[31] yang dibangun di seluruh dunia berada di Cina.

Selain Cina, pemerintah Inggris juga menaikkan komitmennya terhadap perubahan iklim sebagai upaya mereka membangun kekuatan energi bersih[33].

Mereka berkomitmen mengurangi emisi 77% dibandingkan level 1990 dengan target capaian pada 2035, disertai rencana terperinci untuk sektor listrik, transportasi, konstruksi, dan pertanian. Mereka juga berjanji mendukung pembangunan berkelanjutan di negara berkembang.

Di sektor bisnis, meski banyak pengusaha AS[34] memilih meredam publisitas demi menghindari sorotan pemerintahan Trump, sebagian besar tetap melanjutkan ‘langkah hijau’ mereka.

Daftar “America’s Climate Leader[35]” memuat sekitar 500 perusahaan besar yang berhasil mengurangi intensitas karbon mereka sebesar 3% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Data menunjukkan bahwa daftar tersebut terus bertambah, naik dari sekitar 400 pada tahun 2023.

Read more: Menjelang COP30, apa kabar 'second NDC' Indonesia?[36]

Arah pembicaraan iklim 2025

Perjanjian Paris tidak akan ke mana-mana. Dengan desain yang memungkinkan setiap negara menetapkan targetnya sendiri, kepergian AS tidak akan menghentikan aksi iklim global.

Namun, tantangannya adalah apakah para pemimpin, baik dari negara maju maupun berkembang, dapat menyeimbangkan dua kebutuhan mendesak—pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan—tanpa mengorbankan kepemimpinan mereka dalam isu iklim.

Konferensi Iklim PBB di Brasil tahun ini, COP30[37], akan menjadi panggung untuk melihat arah kebijakan ke depan—dan siapa yang akan memimpin langkah tersebut.

Asisten riset Emerson Damiano, lulusan studi lingkungan USC, turut berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

References

- ^ Paris agreement (www.whitehouse.gov)

- ^ Saya mempelajari (dornsife.online.usc.edu)

- ^ Komitmen awal AS dalam Paris Agreement (www.theguardian.com)

- ^ terlalu lemah (www.theguardian.com)

- ^ memangkas emisi sebesar 17,2% (www.npr.org)

- ^ penarikan diri AS (trumpwhitehouse.archives.gov)

- ^ diperkirakan tidak akan menurunkan emisinya (unfccc.int)

- ^ mengkritik keputusan Trump tersebut (www.scientificamerican.com)

- ^ hampir semua negara (unfccc.int)

- ^ sejumlah perusahaan besar seperti Apple, Google, Microsoft, dan Tesla (www.cbsnews.com)

- ^ menjadi yang pertama (unfccc.int)

- ^ United States Climate Alliance (usclimatealliance.org)

- ^ menegosiasikan ulang perjanjian (www.theguardian.com)

- ^ Jepang (mainichi.jp)

- ^ Drew Angerer/Getty Images (www.gettyimages.com)

- ^ membatalkan kebijakan iklim AS (theconversation.com)

- ^ mendorong bahan bakar fosil, (www.whitehouse.gov)

- ^ memperlambat energi bersih (www.opb.org)

- ^ berjanji memperkuat capaian target iklim mereka (ec.europa.eu)

- ^ 'Jatah' emisi karbon kita tinggal 3 tahun lagi, studi baru peringatkan dunia kehabisan waktu mengatasi dampak terburuk krisis iklim (theconversation.com)

- ^ riset tim saya (www.gcjlab.com)

- ^ Like-Minded Group of Developing Countries (dialogue.earth)

- ^ IISD/ENB | Kiara Worth (enb.iisd.org)

- ^ lebih besar dari janji AS (www.brookings.edu)

- ^ Belt and Road Initiative (www.cfr.org)

- ^ memperluas ekspor dan pengembangan energi terbarukan (www.carbonbrief.org)

- ^ berinvestasi dalam tenaga surya di Mesir (english.news.cn)

- ^ pengembangan energi angin di Ethiopia (english.news.cn)

- ^ konsumen batu bara terbesar di dunia (cleantechnica.com)

- ^ agresif mengejar investasi dalam energi terbarukan (www.abc.net.au)

- ^ sekitar setengah kapasitas energi terbarukan (ember-energy.org)

- ^ Martin Bernetti/AFP via Getty Images (www.gettyimages.com)

- ^ kekuatan energi bersih (www.reuters.com)

- ^ pengusaha AS (instituteofsustainabilitystudies.com)

- ^ America’s Climate Leader (www.usatoday.com)

- ^ Menjelang COP30, apa kabar 'second NDC' Indonesia? (theconversation.com)

- ^ COP30 (cop30.br)

Authors: Shannon Gibson, Professor of Environmental Studies, Political Science and International Relations, USC Dornsife College of Letters, Arts and Sciences