Tan Malaka untuk pemula: Sejauh mana kita bisa mempercayai mitos?

- Written by Dominikus Sukristiono, Dosen Filsafat, Universitas Sanata Dharma

● ‘Madilog’ karya Tan Malaka mengajak masyarakat Indonesia meninggalkan cara berpikir mistik dan beralih ke logika ilmiah.

● Mitos dan rasio bukanlah lawan, melainkan dua bentuk penjelasan yang saling berdampingan.

● Logika mistik dan logika saintifik dapat saling melengkapi dalam memahami kehidupan.

“Demikianlah Firmannya Maha Dewa Rah: Ptah: maka timbullah bumi dan langit. Ptah: maka timbullah bintang dan udara. Ptah: maka timbullah Sungai Nil dan daratan. Ptah: maka timbullah tanah-subur dan gurun.”

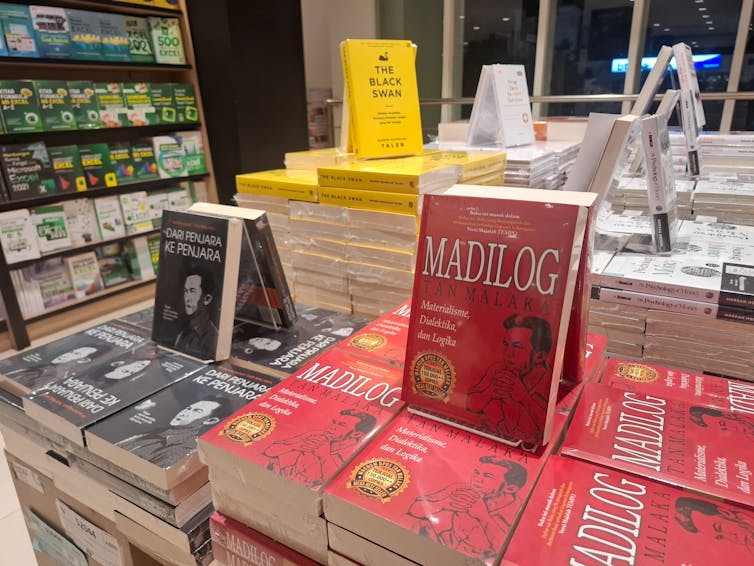

Begitu bunyi Bab 1 buku Madilog[2] karangan Ibrahim Datuk Sutan Malaka, atau biasa disingkat Tan Malaka[3].

Tan Malaka membuka buku ini dengan membantah kepercayaan Mesir Kuno yang meyakini bahwa semesta dan seisinya adalah simsalabim hasil sabda dewa di atas, melainkan terbentuk melalui proses yang bisa dijelaskan dengan sains.

Pokok pikiran dari buku Madilog —singkatan dari Materialisme, Dialektika, Logika, adalah ajakan untuk meninggalkan cara berpikir mistik dengan cara berpikir ilmiah. Belakangan, gagasan ini dibahas lagi oleh beberapa orang yang menyebut diri mereka penerus proyek Tan Malaka[4].

Menurut Tan Malaka, logika mistik adalah pola pikir yang mengaitkan adanya hubungan sebab-akibat antara fenomena fisik dengan hal-hal rohani.

Ia menilai cara pikir seperti itu meninabobokan nalar kritis. Lewat Madilog, Malaka berusaha menyerukan agar masyarakat meninggalkan kepercayaan pada kisah mistik, mitos, dan takhayul, lalu beralih menggunakan logika ilmiah untuk membebaskan diri dari ketertindasan dan kemunduran.

Materialisme metodologis ala Tan Malaka

Sebagai sebuah paham, materialisme[5] dapat dibedakan setidaknya menjadi dua.

Pertama, materialisme ontologis yakni paham yang menilai bahwa yang sungguh-sungguh ada hanyalah hal yang bersifat materi.

Kalau mengikuti paham ini, maka hal-hal supernatural atau non-ragawi seperti roh atau dewa-dewa dianggap tidak ada dan tidak patut dijadikan dasar untuk menjelaskan hal-hal jasmani.

Kedua, materialisme metodologis—menyatakan bahwa hal yang patut kita percayai hanyalah yang bisa dibuktikan dengan metode ilmiah atau observasi empiris.

Menurut saya, Tan Malaka tampaknya menganut jenis yang kedua. Dalam Madilog, ia tidak menyatakan bahwa hal-hal supernatural itu tidak ada. Namun, ia ingin mengatakan bahwa unsur tersebut seharusnya tidak dilibatkan dalam menjelaskan berbagai fenomena fisik.

Kita cukup memakai logika sains—seperti teori evolusi milik Darwin, hukum gravitasi Newton atau relativitas Einstein—untuk memahami asal usul alam semesta, manusia, dan musabab peristiwa-peristiwa sosial lain seperti kelaparan, kemiskinan atau ketidakadilan.

Dengan kata lain, seseorang boleh saja percaya pada keberadaan roh-roh, dewa, Tuhan atau hal-hal supernatural lainnya. Namun, peristiwa-peristiwa buruk di dunia janganlah dijelaskan dengan metode supernatural yang melibatkan alam gaib.

Ini misalnya kelaparan merupakan hukuman dari roh. Padahal faktanya, itu terjadi karena ketimpangan distribusi pangan atau kebijakan ekonomi yang tidak adil.

Dari mitos ke logos?

Peralihan dari logika mistik ke logika materialistik-saintifik (ilmiah) yang diharapkan oleh Tan Malaka mungkin kerap disamakan seperti peralihan dari mythos ke logos[6] di dalam sejarah filsafat Yunani kuno.

Di awal perkembangannya, orang-orang menganggap filsafat—yang lebih menekankan logos (akal budi yang rasional)—hadir untuk menggantikan mitos-mitos tentang dewa-dewi[7] yang dipandang irasional.

Namun, pandangan ini tidaklah sepenuhnya benar, bahkan sudah ditinggalkan. William Nestle, sejarawan dan filsuf Jerman yang menulis buku Vom Mythos zum Logos (Dari Mitos ke Akal)[8] di tahun 1940 menyatakan bahwa filsafat Yunani kuno yang mengedepankan aspek logos tidak bermaksud untuk mengajak orang meninggalkan mitos, melainkan menawarkan cara lain untuk memahami dunia.

Logos dan mitos merupakan dua model penjelasan terhadap fenomena-fenomena, baik fenomena jasmani maupun rohani. Rasionalitas[9] itu ada, baik di dalam logos maupun mitos.

Selanjutnya, Glenn Most, ahli filsafat Yunani dari Amerika Serikat (AS) menulis lewat buku From Myth to Reason? (Dari Mitos ke Akal Budi?)[10] bahwa “mitos juga memiliki kandungan filsafat sendiri yang tidak dapat dijelaskan oleh logos,” yang bersifat konseptual, analitis, sintetis dan intensional.

Kalau kita menganggap logos adalah akal rasionalitas atau kemampuan berpikir logis, maka mitos adalah cara lain manusia menggunakan akalnya untuk menjelaskan dunia.

Logika yang saling melengkapi

Beberapa contoh kecil mungkin membantu kita untuk memahami bahwa logika mistik masih punya peran signifikan di masyarakat.

Pertama, misalnya, bagi beberapa suku di Papua, hutan memiliki hubungan sangat personal dengan manusia. Bahkan di beberapa tempat, masyarakat menganggap hutan sebagai ibu[12].

Secara logika ilmiah, tentu manusia tidak bisa lahir dari pohon. Namun, dalam logika mistik orang Papua, hutan adalah ibu, sumber kehidupan yang harus dilindungi dan dijaga. Tanpa hutan, tidak ada kehidupan.

Begitu juga pada masyarakat suku Dayak[13] di Kalimantan. Di sana berkembang mitos bahwa permulaan alam semesta dan manusia terkait dengan keberadaan pohon, hutan, laba-laba, burung elang dan tumbuhan atau hewan lain yang ada lebih dahulu.

Keyakinan pada logika mistik semacam ini membuat mereka memiliki hubungan personal dengan alam dan mendorong mereka untuk melestarikannya.

Bagaimana dengan masyarakat modern? Apakah logika mistik yang masih berlaku? Ya, masih.

Salah satu contohnya terlihat dalam perdebatan mengenai kesadaran akan diri manusia (consciousness)[14].

Mirip Tan Malaka, kaum materialis berpendapat bahwa kesadaran, bila itu ada, hanyalah hasil dari kerja sel-sel otak saja.

Namun, bagi para pemikir lain, penjelasan semacam ini tidak menjawab pertanyaan “Mengapa?”

Penjelasan saintifik hanya menjawab pertanyaan, “Bagaimana aku sadar bahwa ini adalah aku dan bukan orang lain?”

Oleh karena itu, kesadaran diri tidak dapat direduksi ke dalam proses biologis semata. Kesadaran juga menyangkut pengalaman batin yang tak dapat dijelaskan secara material.

Oleh karena itu, salah satu ajakan Malaka dalam Madilog untuk meninggalkan logika mistik perlu dilihat secara kritis.

Tulisan ini bukan mengajak orang untuk percaya pada takhayul. Jika orang hanya berhenti pada memercayai mitos, tanpa mengetahui apa maksud dari mitos itu, orang akan jadi irasional.

Sikap tersebut tentu saja tidak dibenarkan.

Meski demikian, logika mistik juga tak sepenuhnya tidak dapat dipercaya. Sebab di dalamnya masih ada nilai, makna, dan rasionalitas tersendiri.

Logika mistik dan logika saintifik seharusnya tidak saling meniadakan, tapi saling melengkapi dalam memahami dunia yang kompleks ini.

Read more: Potret hitam perbudakan rasis di perkebunan Medan era kolonial Belanda[15]

References

- ^ Mzynasx/shutterstock (www.shutterstock.com)

- ^ Madilog (id.wikipedia.org)

- ^ Tan Malaka (id.wikipedia.org)

- ^ penerus proyek Tan Malaka (www.youtube.com)

- ^ materialisme (plato.stanford.edu)

- ^ mythos ke logos (manado.antaranews.com)

- ^ mitos-mitos tentang dewa-dewi (www.worldhistory.org)

- ^ Vom Mythos zum Logos (Dari Mitos ke Akal) (archive.org)

- ^ Rasionalitas (theopolisinstitute.com)

- ^ From Myth to Reason? (Dari Mitos ke Akal Budi?) (academic.oup.com)

- ^ Reynord Fatie/shutterstock (www.shutterstock.com)

- ^ hutan sebagai ibu (www.liputan6.com)

- ^ masyarakat suku Dayak (jurnal.litnuspublisher.com)

- ^ kesadaran akan diri manusia (consciousness) (plato.stanford.edu)

- ^ Potret hitam perbudakan rasis di perkebunan Medan era kolonial Belanda (theconversation.com)

Authors: Dominikus Sukristiono, Dosen Filsafat, Universitas Sanata Dharma

Read more https://theconversation.com/tan-malaka-untuk-pemula-sejauh-mana-kita-bisa-mempercayai-mitos-269006